14 Aprile 2020

Di Minello Giorgetti

Le cronache del tempo raccontano che le prime vittime si registrarono il 5 maggio 1656 in due zone della città piuttosto distanti tra loro: una casa nel rione Ponte e un podere alle pendici di Monte Mario. Nel primo caso, un calzolaio perse nello stesso giorno il figlio, la moglie e il genero; nel secondo, morì una bimbetta di sette anni ricoverata al Fatebenefratelli, sembra contagiata da una vignarola al servizio del cardinal Barberini. Ciononostante, le autorità iniziarono a preoccuparsi seriamente solo dieci giorni più tardi, in seguito ad ulteriori tre decessi registrati tra il 15 e il 26 maggio: un marinaio sbarcato a Civitavecchia, un religioso siciliano e un pescivendolo napoletano a Trastevere. Quando poi, ai primi di giugno, al S. Giovanni spirò con i medesimi sintomi un soldato napoletano, non poterono tergiversare oltre e si prepararono ad affrontare la peste a Roma.

Si trattava, in realtà, dell’ennesima manifestazione del flagello che dal Medioevo serpeggiava in Europa e che vent’anni prima aveva già colpito Milano e che Manzoni ha immortalato. Prima di Roma, il micidiale morbo aveva sterminato la Sardegna, Genova e infine il Meridione d’Italia causando quasi 300.000 vittime. A paragone, i quasi 15.000 romani morti sembrano davvero ben poca cosa sebbene il contagio avesse imperversato a lungo devastando interi quartieri e annientando la quasi totalità delle attività. Tuttavia, l’interesse di viaggiatori e dei diplomatici presenti allora nella Capitale, si concentrò sull’efficienza, nonostante i ritardi, dell’organizzazione romana, al punto che vennero pubblicati diversi libri, opuscoli e stampe rievocative che illustravano gli avvenimenti dell’epidemia e le misure prese dai magistrati per alleviarla. Sovente, infatti, in tali pubblicazioni è sottolineata la validità delle disposizioni adottate e, in particolare, la serietà dell’impegno e la dedizione dei vari responsabili preposti.

Tutti elementi che contribuirono, considerati i rimedi di allora, a circoscrivere il contagio e limitarne quanto più possibile la diffusione. Alessandro VII Chigi, l’allora pontefice, non esitò a mobilitare la Congregazione di Sanità, otto cardinali e 28 commissari, due per rione, ognuno con il suo ruolo preciso che andava dal sovrintendere alla disinfestazione di case e suppellettili, alla tutela dei non contagiati e di quelli in quarantena, passando per l’approvvigionamento delle merci e la cura delle famiglie e degli infetti, senza trascurare il mantenimento dell’ordine pubblico e ovviamente, l’eliminazione dei cadaveri.

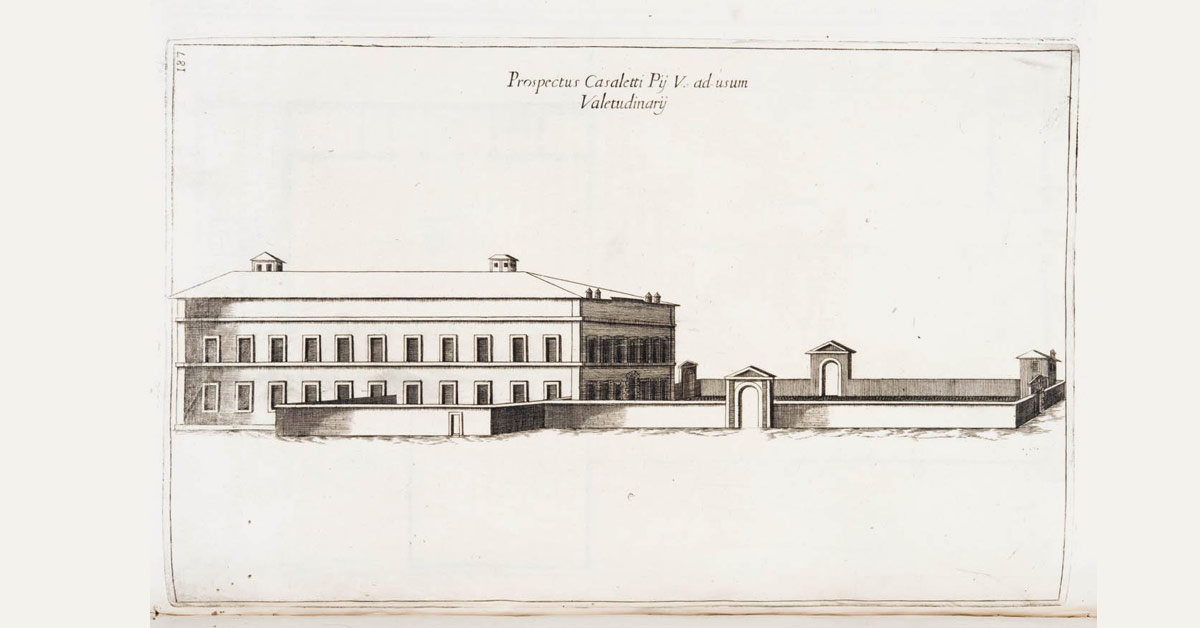

Non fu facile in pochissimo tempo organizzare il perfetto funzionamento di tutto il sistema ma, per fortuna, venne individuato e messo a capo un Commissario Generale in grado di governare l’emergenza in virtù del suo inflessibile rigore morale unito ad un’energica capacità decisionale. Costui fu il cardinal Girolamo Gastaldi che per salvaguardare accuratamente l’isolamento tra i malati e i sani, in tutte le fasi della malattia, intuì che era indispensabile subito concentrare gli individui infetti in un solo lazzaretto, individuato nella struttura più ampia e centrale del Fatebenefratelli all’isola Tiberina. Il cardinale, pertanto, trasferì innanzitutto i religiosi da quel luogo a Santa Maria della Sanità all’Esquilino e quindi scelse di riservare il più periferico Casaletto di San Pio V, per la posizione rispetto al resto della città e ai vantaggi per l’approvvigionamento idrico, esclusivamente ai confinati all’isolamento in quarantena. Non solo: per renderlo ancor più irraggiungibile, gli abitanti di Trastevere si ritrovarono il 23 giugno improvvisamente segregati dietro uno steccato eretto nottetempo e, poco dopo, sorse un vero e proprio muro munito con otto cancelli sorvegliati da un corpo di guardie armate. Da ultimo, si stabilì di inviare alla “Consolazione” i casi sospetti accertati nei vari ospedali cittadini mentre il Casaletto di Pio V rimase in funzione solo per i convalescenti per un primo periodo di isolamento per concludersi poi nell’edificio delle Carceri Nuove appena ultimato ma non ancora in funzione.

Finalmente, il 7 aprile 1657, nelle chiese della città si udì di nuovo il Te Deum al posto del De profundis fin ad allora cantato. Era il segnale della fine della pestilenza per una popolazione ormai ridotta allo stremo e che, dopo quasi un anno, contava meno di centomila persone; tuttavia, senza le drastiche regole e la rigida condotta adottate dal Cardinal Gastaldi, il numero dei morti sarebbe stato certamente ben più elevato. A chi si lamentava dell’eccessiva severità delle restrizioni papa Alessandro VII rispondeva: “Ci vuole nelle materie odiose chi faccia volentieri lo sbirro”.

Bibliografia

- Crf. Bibl.Ap.Vat, Chig. E, III, 62

- G. Gastaldi, Tractatus de avertenda et profliganda peste politico-legalis eo lucubratus tempore, quo ipse Loemocomiorum primo, mox sanitatis commissarius generalis fuit, peste urbem invadente anno 1656 & 57 Ac nuperrime Goritiam depopulante, typis commissus, Bononiae, Ex camerali Typographia Manolessiana, Bologna 1684

- cfr Strenna dei Romanisti 2000 M.T: Bonadonna Russo pag. 467 489

Immagini

- Prospetto del Casaletto di San Pio V durante la peste del 1656 (Tractatus di G. Gastaldi) - Biblioteca Nazionale Marciana

- Cap. XXIX del Tractatus di G. Gastaldi - Biblioteca Nazionale Marciana